Massimo al Quirinale? No, non sarebbe da saggi

Giampaolo Pansa su L'Espresso 6 Mag

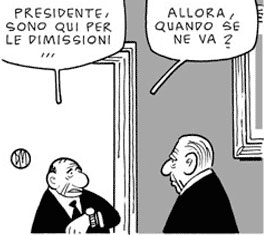

Ritratto di Baffino e del suo Doppio con pennellate velenose per decretarne la inadeguatezza al colle più alto.

D'Alema al Quirinale sarebbe ottimo: i suoi difetti sono pareggiati dalle qualità. Ma l'Unione non può rischiare l'effetto rinculo del cannone avendo già Senato, Camera e Governo. E allora perché non Mario Monti?

Massimo D'Alema al Quirinale? Perché no? A me, da cronista, converrebbe. Penso di conoscerlo, Baffino d'Acciaio, e lo racconto da anni. Proviamo a vedere come lo rammento, cominciando da una data cruciale per il suo percorso politico: il 1 luglio 1994. Silvio Berlusconi governava l'Italia da due mesi, dopo aver battuto Achille Occhetto, il capo della gioiosa macchina da guerra dei progressisti. Il povero Achille era un sentimentale della politica. Per questo lasciò angosciato la poltronissima delle Botteghe Oscure.

Urgeva sostituirlo. Scesero in lizza D'Alema, allora di 45 anni, e Walter Veltroni, di 39. Sembrava favorito il dolce Walter, sostenuto da Piero Fassino, invece di Max il Bruscone.

Anche la nomenklatura della Quercia si era espressa per lui. E quel 1 luglio, un venerdì, Veltroni si sentiva sicuro di arrivare al Bottegone sul velluto. Scherzava con la truppa dei cronisti, parlando di calcio. D'Alema era un nume accigliato, ma neppure tanto.

Forse sapeva già di avere il sorcio in bocca. E infatti, sotto un padiglione rovente della Fiera di Roma, il Consiglio nazionale del Pds scodellò la sorpresa: 249 voti per D'Alema, 173 per Veltroni. Mi voltai a guardare Fassino: impietrito, schiacciato da un incubo. Walter stava sfoderando il più solare dei sorrisi. E Max? Lui era infastidito dalla ressa plaudente che si accalca attorno ai trionfatori. Per antica abitudine, mi tengo lontano dai trionfi. Così pensai che avrei telefonato a D'Alema nel pomeriggio. Per dirgli in bocca al lupo.

Lo trovai contento, ma, come sempre, guardingo. Mi domandò in che modo i giornali avrebbero preso la sua vittoria. Gli risposi che ci sarebbero state recensioni negative, perché Veltroni era più alla mano di lui. Max convenne. E mi confessò che, "tra i tanti soloni dell'informazione", lo preoccupavano quelli di 'Repubblica'. Aveva ragione. In piazza Indipendenza gli regalarono un titolone acido: 'Il pugno del Partito', con tanto di 'p' maiuscola. Per dire che a vincere era stato l'apparato dell'ex Pci.

Gli replicai che non doveva temere i soloni. Bensì un nemico che lo tampinava da mattina a sera, per farlo passare da una cavolata all'altra. "Di chi parli?", mi domandò Max. Gli risposi: "Del tuo pessimo carattere. È il tuo doppio: l'altro Massimo D'Alema. Soprattutto da lui ti devi guardare. Tienilo a bada". Baffino d'Acciaio replicò: "Hai ragione. Dovrò starci attento".

A conti fatti, attento non lo fu per niente. Tanto che due anni e mezzo dopo, nel dicembre 1996, D'Alema si dipinse così: "Io pecco di una certa arroganza intellettuale, difetto sgradevole per un politico. Ho anche un cattivo carattere, che mi porta a compiere degli errori". Se mi riporto a quel tempo, completerei l'autoritratto in questo modo: troppa freddezza, troppo cinismo sferzante, troppa sicurezza di vincere sempre.

E se gli capitava di perdere, il suo Doppio gli suggeriva repliche al curaro, che moltiplicavano il danno. Tuttavia, nell'estate dell'esordio, Baffino si mosse bene. Aveva dinanzi a sé un compito immane. Il Pds era alle corde. Sconfitto da Berlusconi il 27 marzo 1994, alle elezioni europee di giugno aveva perso un altro milione e mezzo di voti, scendendo al 19,1 per cento, contro il 30,6 per cento di Forza Italia. Se poi guardiamo all'area progressista, l'emorragia era spaventosa: 2 milioni e 478 mila suffragi.

Alle prese con queste cifre spietate, D'Alema si diede una stella polare: rassicurare i possibili elettori. Dopo un anno di Bottegone, nel giugno 1995, in un'intervista all''Espresso', un giornale che gli stava sui santissimi, disse ad Antonio Padellaro: "Il mio Pds si proporrà come una forza tranquilla che, dopo gli anni dello scardinamento e della distruzione, vuole garantire al Paese un futuro di stabilità".

Un proposito soave. Ma quasi subito incrinato dal maledetto Doppio. Quali errori dalemiani mi suggerisce la memoria? Ritorniamo alla citazione di quell'intervista all''Espresso'. Gli "anni dello scardinamento e della distruzione" erano il 1992 e il 1993: il biennio di Tangentopoli e di Mani Pulite. Una fase atroce per la partitocrazia italiana. Che aveva convinto Max dell'esistenza di due nemici mortali della politica: i magistrati e i giornalisti. Forze potenti. E negative. Le grida di allarme lanciate da D'Alema furono ripetute e furenti. E le citazioni richiederebbero pagine su pagine.

Ad esempio, gli anatemi contro "l'uso spesso selvaggio dell'indiscrezione giudiziaria" che aveva annientato "quel po' di rispetto per lo Stato di diritto e di cultura liberale esistenti da noi". O contro "il circo mediatico-giudiziario: qualcosa di abbastanza spaventoso dal punto di vista della cancellazione della dignità della persona". Neppure la vittoria dell'aprile 1996, e l'ingresso di Romano Prodi a Palazzo Chigi, placarono il ferrigno Max. Anche qui ho un ricordo personale. 'L'Espresso' era stato ulivista sin dalla prima ora. Ma questa scelta non ci aveva obbligato a mettere sugli occhi le fette di salame.

Il nostro racconto della campagna elettorale non era stato reticente sulle incertezze del programma, sulla scelta di certi candidati, sui rischi del patto di desistenza con Rifondazione comunista. Una volta conquistata la vittoria, D'Alema ringhiò a uno dei nostri editori: "Ha visto? Abbiamo vinto nonostante i vostri giornali!". Ma le bestie nere non eravamo soltanto noi. Lo avevamo già compreso nel settembre 1995, quando era emerso il bubbone di Affittopoli.

Alla fine di quell'anno, Max espose a Lucia Annunziata, per 'Prima comunicazione', un proclama quasi militare: "È un segno di civiltà lasciare i giornali in edicola". E dichiarò che la televisione era l'unica tribuna per parlare al popolo. Il 29 luglio 1996, alla Festa dell'Unità di Gallipoli, Baffino d'Acciaio estese il capo d'imputazione all'intera stampa italica: "Ci sono lobby, interessi, gruppi i quali pensano che spetti a loro dirigere la sinistra italiana. Invece spetta a noi, che siamo stati eletti".

A tormentarlo era sempre il ricordo di Affittopoli. E quel che riteneva di aver subito dalla carta stampata: "Giornalismo barbarico, cultura della violenza, squadrismo a mezzo stampa". Poi arrivò il 24 settembre 1996. D'Alema, sempre segretario del Pds, andò a colloquio per l'ennesima volta con l'interlocutore preferito: Maurizio Costanzo, su Canale 5. E le sue piattonate furono tutte per i magistrati.

Mentre lo ascoltavo e lo guardavo (è importante anche guardarlo, D'Alema), rimasi folgorato da un'impressione: caspita, parla e si muove come Berlusconi! Nacque così il pupazzo di Dalemoni. Ma questa è storia vecchia. Da allora molta acqua è passata sotto il ponte di Max e sotto il mio. Oggi ci ritroviamo al bis del 1996. L'Unione di centro-sinistra ha vinto di nuovo. Con margini più ristretti. La XV legislatura è avviata lungo un percorso di guerra. Il caos al Senato per eleggere Franco Marini. La surreale vittoria del Parolaio rosso alla Camera. Prodi che non ha ancora varato il governo. E D'Alema che chiede, o qualcuno chiede per lui, nientemeno che il Quirinale. Sono convinto che Baffino d'Acciaio sarebbe un ottimo presidente della Repubblica. Dei suoi difetti ho già detto.

Ma li pareggiano le qualità: carattere, intelligenza, senso delle istituzioni, moderazione. Sì, moderazione. Ossia consapevolezza che l'Italia è spaccata in due metà. E allora, visto che Max è diventato anche saggio, perché non mandarlo al Quirinale? Certo, però.Il però si riassume in un vecchio detto: il troppo stroppia. L'Unione ha vinto per poco, ma pretende molto. Comanda su un'infinità di comuni, di province, di regioni. Ha i presidenti delle due Camere. Avrà il governo. Se conquista anche il Quirinale, sarà fatale l'effetto rinculo.

Quello del cannone che rimbalza all'indietro e strazia i cannonieri. Non è meglio scovare un altro italiano degno di succedere al grande Ciampi? Mi viene in mente un nome: il professor Mario Monti, valente economista liberale. Ma so che i giornali non contano niente. E meno che mai il povero Bestiario.